- 電話受付時間

- 9:00~18:00(平日)

渋谷区恵比寿の人事労務に強い社会保険労務士法人

- お役立ちコラム

就業規則の作り方と目的 ~就業規則作成の注意点やポイントも解説!~

目次

- 1 はじめに:就業規則作成の基本と重要性

- 2 就業規則を作る上での基本的な考え方

- 3 就業規則の重要性

- 4 就業規則の適用範囲と条件:対象企業規模は?

- 5 就業規則に記載すべき事項について

- 5.1 絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)

- 5.2 相対的必要記載事項(定める場合は記載しなければならない事項)

- 5.3 任意記載事項(その企業独自のルールなどの事項)

- 5.4 実際の労働環境に則した内容にするため現場の声を取り入れる

- 5.5 定期的に見直し修正する

- 5.6 労働者の代表とは

- 5.7 労働者の代表の意見について

- 5.8 労働基準法における「意見を聴く」とは

- 5.9 既存の個別労働契約書の取り扱いについて

- 5.10 就業規則「変更時」における労使合意について

- 5.11 労働者の代表の選定方法について

- 5.12 1.労働組合が労働者数の過半数を占める場合

- 5.13 2.労働組合が労働者数の過半数を占めない場合

- 5.14 3.労働組合がない場合

- 5.15 共通の注意点

- 5.16 労働者の代表選定の良い例

- 5.17 労働者の代表選定の悪い例

- 6 就業規則を作成する上での留意点

- 7 就業規則を作る上でのポイント

- 8 就業規則の作り方 Q&A

- 9 厚生労働省のテンプレート

- 10 業種別特有の注意点:IT業、小売業、飲食業のケーススタディ

- 11 周知しないと効力なし!?従業員への正しい周知手順 ~掲示、共有フォルダ、冊子配布などの周知方法~

- 12 WEBやクラウドによる周知

- 13 冊子配布による周知

- 14 作成プロセスとチェックポイント

- 15 就業規則に関する具体的な判例

はじめに:就業規則作成の基本と重要性

就業規則は、労働者と雇用者の間の様々なルールや条件を明確に定め、働く上でのガイドラインとなります。本記事では、就業規則の作り方について詳しく解説いたします。基本的な作成方法及び企業にとっての重要性、そしてそのメリットについても詳しく解説していきます。

※注意※

この記事の内容は2024年2月現在の法律に基づいたものであり、あくまでも一解釈でしかありませんので、この記事自体が法的な証拠になったり効力を持ったりするものではございません。皆様の会社の状況や法律の解釈の違いによっては、この記事の内容が当てはまらないケースもあります。就業規則の作成や変更をされる場合、具体的な内容については必ず専門家に意見を聴くようにしてください。

就業規則を作る上での基本的な考え方

まず、就業規則を作成する上での基本としては、法律に則った内容であることが重要です。具体的には、労働基準法や関連する法令を遵守し、労働者の最低限の権利を保障する内容を含める必要があります。これには、労働時間、休日、休暇、給与、退職に関する規定などが含まれます。

就業規則の重要性

就業規則は企業と労働者の間のトラブルを防ぐためのものとして最も重要です。企業側としては、明確なルールがあることで、労働者との認識の違いや、言った言わないのような論争を避けることができます。

労働者にとってのメリット

労働者のメリットとしては、国が定める労働基準に則った労働を行うことができます。また、会社のルールを理解しやすくなるため、仕事をスムーズに進めることが可能となるでしょう。

企業にとってのメリット

まず、適切な就業規則を設けることで、労働者の権利を保護し、職場環境を改善することができます。これにより、労働者のモチベーション向上にも繋がり、結果として生産性の向上も見込めるでしょう。

会社(又は1事業場)に常駐する従業員が10人以下の場合でも就業規則を作成して届け出ることで、労働者の権利を保護している企業であることの証明となるので、採用などの点においても有利になる可能性があります。

就業規則が法律に則って適切に整備されていることで、労働トラブルが発生した際の法的なリスクを低減できます。

賞与や昇給の規定罰則や減給の規定を会社のルールとして文章化しておくことも、労働者とのトラブルを防ぐために重要です。

労使トラブルの具体的な内容は、「就業規則に関する具体的な判例」をご確認ください。

就業規則の適用範囲と条件:対象企業規模は?

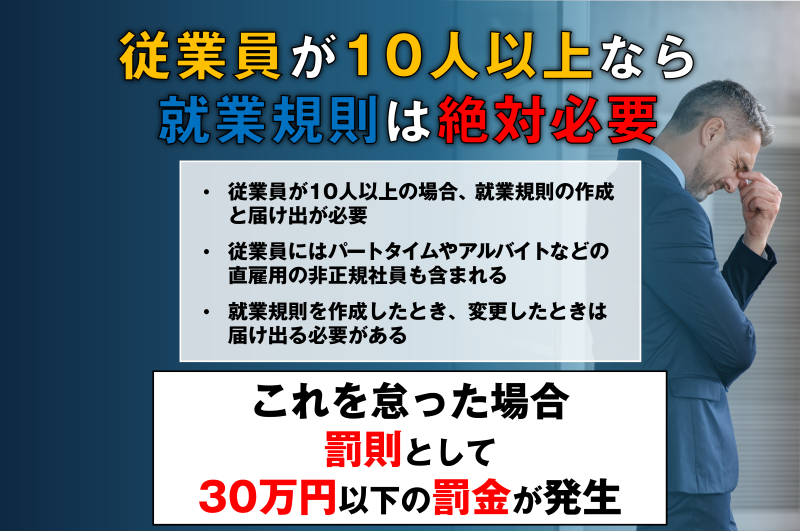

常時10人以上の従業員を雇用する企業の義務と条件

就業規則は、全ての企業にとって重要なものですが、特に「常時10人以上の従業員を雇用する企業」には、特に重要な義務と条件が課せられています。この部分について詳細に解説していきます。

まず、就業規則が作成と労働基準監督署への届出が法律的に要求されるのは、常時10人以上の従業員を雇用する企業(又は事業場)です。これは労働基準法第89条によって定められており、この基準に該当する企業は就業規則の作成及び労働局への届け出が義務付けられています。

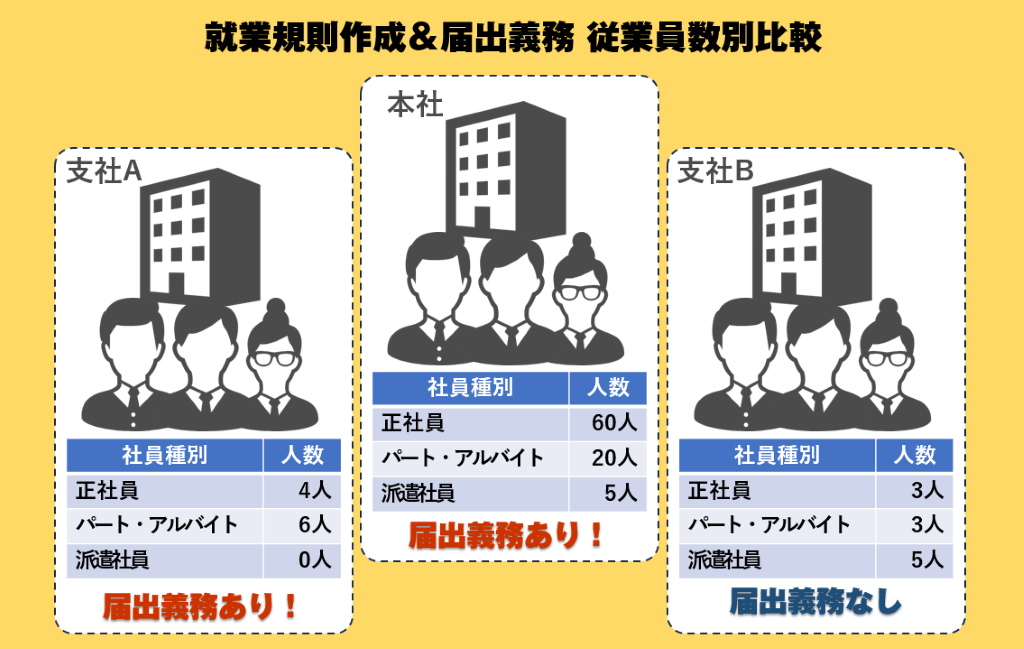

上の画像を例に説明します。

本社にて、正社員が60人、パート・アルバイト社員が20人、派遣社員が5人いたとします。

この場合はもちろん就業規則の届け出義務が発生します。

次に、支社Aを見てみましょう。

支社Aでは、正社員が4人、パート・アルバイトが6人、派遣社員が0人です。

この場合、正社員とパート・アルバイト含めて常時10人以上の社員が事業場(支社A)にて職務についていることになります。

パート社員やアルバイト社員も「常時10人以上の従業員を雇用」の対象となります。

したがって、支社Aも就業規則の届け出義務が発生します。

最後に、支社Bを見てみましょう。

支社Bでは、正社員が3名、パート・アルバイトが3名、派遣社員が5名とトータルでは11人が支社B(事業場)にて勤務していることになりますので、「常時10人以上」という部分には該当します。

しかしながら、派遣社員を「雇用」しているのは、派遣元の企業となりますので、支社Bで雇用されている人数は6人となります。

したがって、支社Bには、就業規則の届け出義務はないのです。

就業規則の適用範囲については、その企業に雇用されている全ての従業員が対象となります。これには、正社員だけでなく、パートタイムやアルバイトの従業員も含まれます。ただし、就業規則には、異なる雇用形態に応じた適用条件や規定を設けることが可能です。仮に、パートタイムやアルバイトの従業員向けの就業規則を別で作成し正社員用の就業規則と分けて管理する場合、正社員向けの就業規則には、パートタイムやアルバイトの従業員には適応されないことを明記しましょう。

届け出の義務と罰則

労働基準法では、常時10人以上の労働者がいる企業(および事業場:支社や支部単位の事業所のこと)対して、「就業規則の作成」し労働局へ届け出ることを義務化しています。「就業規則の変更」した場合も同様に労働局への届け出が義務化されています。これを怠った事業所には罰則として30万円以下の罰金が発生します。

労務局では、届けだされた就業規則が法令に適合しているかどうかの確認を行います。また、就業規則に変更があった場合にも、その都度、届け出を行う必要があります。

就業規則は作成して終わりではなく、労働局に届け出て、受理されてはじめて、企業は法的な責任を果たしたことになり、就業規則もその効力を持つことになります。

就業規則に記載すべき事項について

就業規則の条件ですが、最も基本的なのは、労働基準法及び関連する法令を遵守することです。具体的には、労働時間、休日、休暇、賃金、退職に関する規定を適切に設定し、これらの情報を従業員に明確に伝えることが必要です。

具体的には、下記の内容を記載しなければなりません。

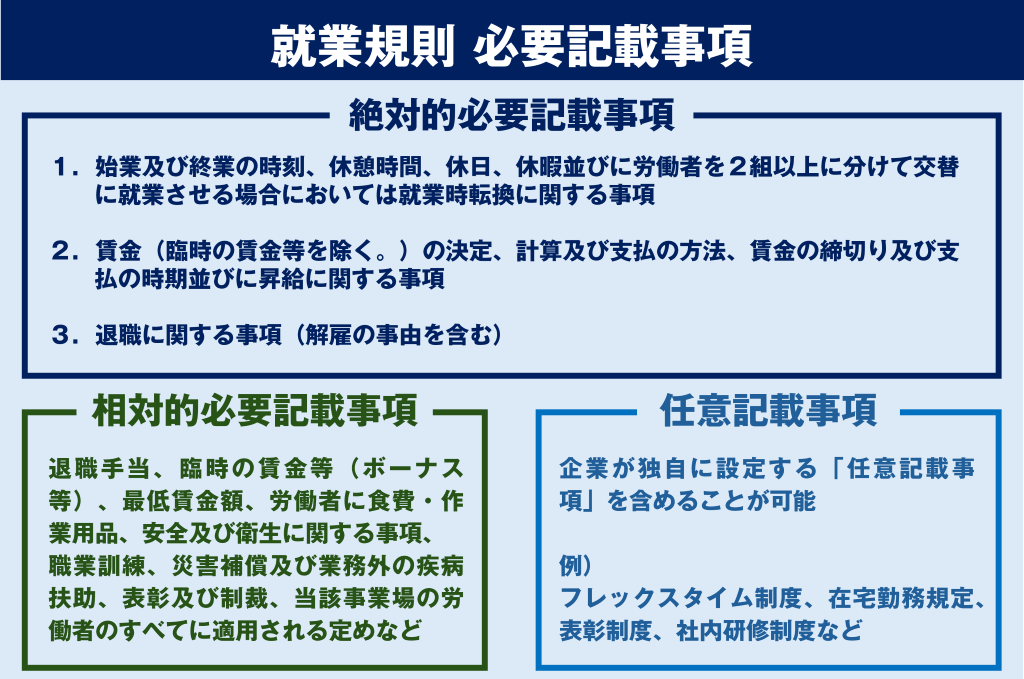

絶対的必要記載事項(必ず記載しなければならない事項)

1.始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

2.賃金(臨時の賃金等を除く。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

3.退職に関する事項(解雇の事由を含む)

相対的必要記載事項(定める場合は記載しなければならない事項)

1.退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

2.臨時の賃金等(ボーナス等)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

3.労働者に食費・作業用品その他の負担をさせる場合においては、これに関する事項

4.安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

5.職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

6.災害補償及び業務外の疾病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

7.表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

8.以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

任意記載事項(その企業独自のルールなどの事項)

就業規則には、法律で定められた必須記載事項に加えて、企業が独自に設定する「任意記載事項」を含めることが可能です。これらは、その企業の特性や業務の性質、労働者の福利厚生を考慮したものであれば、より具体的で効果的な規則となります。

たとえば、以下のような事項を任意記載事項として追加することもできるでしょう。

- フレックスタイム制度:

柔軟な勤務時間を設定することで、労働者のワークライフバランスの向上を図ることができます。 - 在宅勤務規定:

テレワークやリモートワークの条件や手順を明確にし、働き方の多様化に対応します。 - 表彰制度:

優れた業績を達成した労働者を表彰することで、モチベーションの向上と良い職場環境を促進します。 - 社内研修制度:

継続的なスキルアップとキャリア開発をサポートするための研修制度を設けることができます。

これらの任意記載事項は、その内容が法令または労働協約に反しない範囲であれば、企業によって自由に設定することが可能です。ただし、これらの規定を設ける際には、労働者の意見を十分に考慮し、実務に適した形で取り入れることが重要です。

実際の労働環境に則した内容にするため現場の声を取り入れる

就業規則の作成に際しては、従業員の意見を聞くことも大切です。労働者の代表を決め意見を聞くことで、現場の声を反映させることができ、より現実に即した実効性の高い就業規則を作成することができます。

定期的に見直し修正する

就業規則は定期的な見直しを行うことが望ましいです。社会環境や労働法の変更、企業の事業内容や規模の変化に対応するため、現状に合った規則に更新することが重要です。このプロセスを通じて、企業は常に健全な労働環境を提供し、労働者の権利を守ることができると同時に、企業は従業員とのトラブルを未然に防ぐことができるでしょう。

労働者の代表とは

この場合の意見を聴く労働者の代表とは、企業の本店、支店等のそれぞれの事業場ごとにみて、

① 労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合

又は、

② 労働組合がない場合や労働組合があってもその組合員の数が労働者の過半数を占めていない場合には、労働者の過半数を代表する者

を指します。

詳しくは、「労働者の代表の選定方法について」をご確認下さい。

労働者の代表の意見について

労働法では、就業規則を作成又は変更する際に、労働者の代表の意見を聴き、その内容を意見書にまとめ就業規則と共に提出することをとを義務付けています。

労働基準法における「意見を聴く」とは

就業規則の作成時、又は変更時に、労働者の代表の意見を聴く必要がありますが、この「意見を聴く」とは、文字通り意見を求める意味であり、同意を得るとか協議を行うことまで要求しているものではありません。また、事業主としては、労働基準法上はその意見に拘束されるものではありません。したがって、就業規則を労働基準監督署に届け出て受理された後、正しく周知していれば就業規則として成立するのです。

しかしながら、労働条件は労使対等の立場で決定するのが原則ですので、あくまでも一方的に決めようとするのではなく、労働者代表の意見については、できる限り尊重することが望ましいといえます。

既存の個別労働契約書の取り扱いについて

また、労働契約を結ぶ労働者に対して後から就業規則を周知する場合、労働契約書と就業規則の条件に差分があり、就業規則の内容が労働契約書の内容が比べて、労働者にとって不利益となる場合、元々締結していた労働契約書の内容が優先されることになります。

(※厚生労働省資料より抜粋)

就業規則「変更時」における労使合意について

労働契約法第九、十条には次のように記載があります。

第九条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

第十条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

上記で記載のある第十二条の内容は下記の通りです。

第十二条 就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については、無効とする。この場合において、無効となった部分は、就業規則で定める基準による。

つまり、変更の内容が、明確な理由もなく労働者にとって不利益となり、その理由が全く合理的ではない場合、労働者の代表の意見によっては、就業規則の変更の届出が受理されない場合もあると読むことができそうです。

上記について労働基準監督署の見解としては、変更時においても作成時と同様に労働者の合意は必要無いとのことです。

但し、あまりにも労働者にとって不利益になるような変更を加えなければならない場合は、お近くの専門家や事業場が属する動労基準監督署への確認を行う事をおすすめいたします。

実現可能な内容で作成しましょう

就業規則をよく見せるために、実現できないような希望的なルールを盛り込んでしまうと、就業規則変更時にトラブルが発生する可能性もあるでしょう。

労使対等のバランスの取れた就業規則の作成を心掛けましょう。

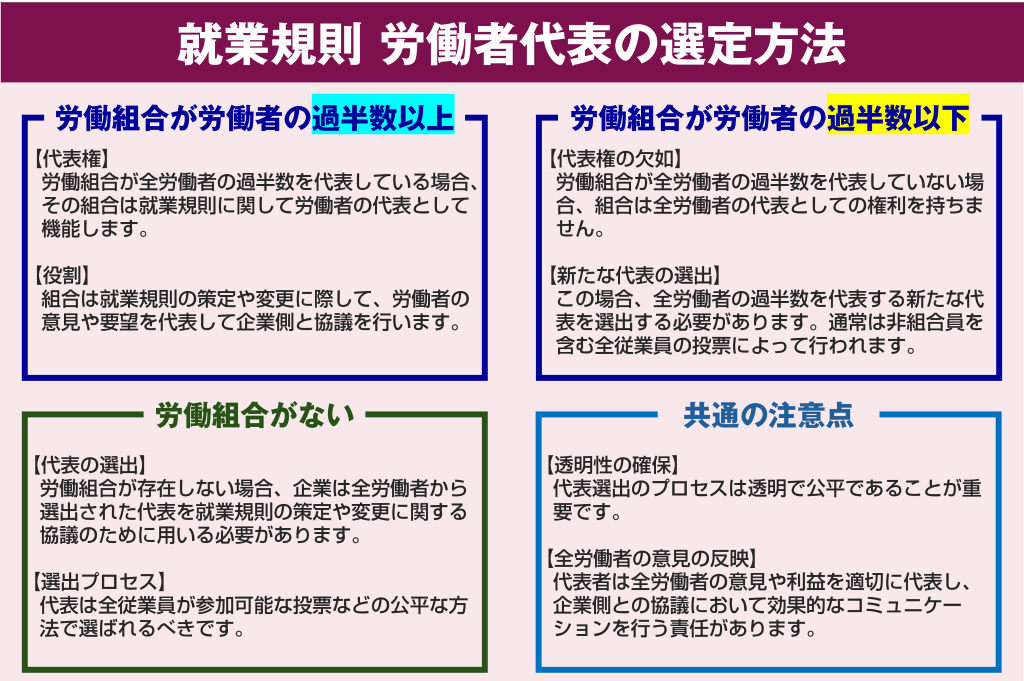

労働者の代表の選定方法について

労働契約法では、労働者の代表の選定方法についても明確にルールを設けています。下記に、いくつかのパターンに分けて解説いたします。適切な選定方法をまもって正しく運用しましょう。

1.労働組合が労働者数の過半数を占める場合

- 代表権:

労働組合が全労働者の過半数を代表している場合、その組合は就業規則に関して労働者の代表として機能します。 - 役割:

組合は就業規則の策定や変更に際して、労働者の意見や要望を代表して企業側と協議を行います。

2.労働組合が労働者数の過半数を占めない場合

- 代表権の欠如:

労働組合が全労働者の過半数を代表していない場合、組合は全労働者の代表としての権利を持ちません。 - 新たな代表の選出:

この場合、全労働者の過半数を代表する新たな代表を選出する必要があります。通常は非組合員を含む全従業員の投票によって行われます。

3.労働組合がない場合

- 代表の選出:

労働組合が存在しない場合、企業は全労働者から選出された代表を就業規則の策定や変更に関する協議のために用いる必要があります。 - 選出プロセス:

代表は全従業員が参加可能な投票などの公平な方法で選ばれるべきです。

共通の注意点

- 透明性の確保:

代表選出のプロセスは透明で公平であることが重要です。 - 全労働者の意見の反映:

代表者は全労働者の意見や利益を適切に代表し、企業側との協議において効果的なコミュニケーションを行う責任があります。

これらのガイドラインは、労働基準法に基づくものであり、全ての労働者の権利と意見が適切に保護され、反映されることを目的としています。労働者代表の適切な選出と活動は、健全な労働環境の維持と、労働者と企業の間の良好な関係構築に不可欠です。

労働者の代表選定の良い例

| Good! | 投票を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法 |

|---|---|

| Good! | 挙手を行い、過半数の労働者の支持を得た者を選出する方法 |

| Good! | 候補者を決めておいて投票、挙手、回覧によって信任を求め、過半数の支持を得た者を選出する方法 |

| Good! | 各職場ごとに職場の代表者を選出し、これらの者の過半数の支持を得た者を選出する方法 |

労働者の代表選定の悪い例

| N G ! | 使用者が一方的に指名する方法 |

|---|---|

| N G ! | 親睦会の代表者を自動的に労働者代表とする方法 |

| N G ! | 一定の役職者を自動的に労働者代表とする方法 |

| N G ! | 一定の範囲の役職者の互選により労働者代表を選出する方法 |

(※厚生労働省資料より抜粋)

就業規則を作成する上での留意点

就業規則を作成する際にはいくつかの留意点があります。例えば、育児・介護休業(休暇)や、セクシュアルハラスメント防止のための措置や罰則。育児・介護休業法など、他の法令で導入が義務づけられた制度や措置の取扱いに関しては、就業規則にも規定しなければなりません。

あまりに厳格すぎる規則は労働者の創造性や自由度を縛り、モチベーションの低下を招く恐れがあります。そのため、実際の職場環境や労働者のニーズや現場の声を考慮しながら、柔軟性を持たせることも重要です。

また、一度作成した就業規則を変更する場合は正しい方法で届け出る必要があるため、それなりに時間が掛かります。就業規則は修正しても届け出を行っていない場合その効果は認められませんので、修正を行った場合は必ず、届け出る必要があります。

さらに、就業規則は一度作成したら終わりではありません。社会の変化、法令の改正、企業の成長や変化に合わせて、定期的に見直しを行う必要があります。これにより、常に時代に合った適切な規則を維持することができます。

就業規則の修正およびそれに伴う届出のための一連の作業は、とても手間が掛かりますが、会社を守り、従業員とのトラブルを防ぐためには、とても重要な作業です。必ず定期的な見直しと修正および届け出を行うようにしましょう。

下記就業規則を作成する上での必要事項の概要的なチェックシートです。ご自身で作成される場合は参考にしてください。

就業規則作成TODO『✔』シート

| ✔ | 項目 |

|---|---|

| ✔ | 就業規則の作成 or 修正 |

| ✔ | 労働者の代表の選定 |

| ✔ | 労働者の代表に意見を聴いく |

| ✔ | 意見書にまとめ、労働者の代表の署名又は押印をもらう |

| ✔ | 就業規則と意見書をまとめて労働基準監督署に提出(2部作成して送る) |

| ✔ | 就業規則が受理され、内1部が押印されて返却される |

| ✔ | 押印済みの就業規則一式を全社員が常にアクセス可能な形式で周知する |

全て「✔」できればOK!

就業規則を作る上でのポイント

就業規則を作成する際には、法的なアドバイスを得ることがとても重要です。就業規則作成の専門家である社会保険労務士事務所に相談されることをおすすめします。社会保険労務士のアドバイスのもと、法律を遵守した適切な内容の規則を作成することで、企業と労働者双方にとって最適なルールを作成することができます。

以上のように、就業規則の作成は企業運営において極めて重要なプロセスであり、その作成と運用は企業の責任と言えるでしょう。適切に作成された就業規則は、企業と労働者が共に成長し、発展していくための基盤となるのです。

就業規則の作り方 Q&A

10人未満の会社について

なぜ労働者数が10人未満の企業では、作成が義務づけられていないのですか?明確な理由はありますか?

日本における就業規則の作成に関して、労働者数が10人未満の企業で作成が義務づけられていない理由は、主に管理の負担と企業規模の関係に基づいています。小規模企業では従業員数が少なく、労働環境や労働条件が比較的単純であることが多いため、就業規則を詳細に定める必要性が低いと考えられています。また、小規模事業者に対して過度な管理負担を課すことなく、柔軟な運営を可能にするための措置とも言えます。

厚生労働省は、労働者数が10人以上の企業に対して就業規則の作成と労働基準監督署への届出を義務付けていますが、10人未満の企業については任意としています。ただし、10人未満であっても就業規則を作成し、届け出ることは可能であり、これにより企業と労働者の間のルールが明確になり、トラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。

また、労働基準法では、労働者数に関わらず一定の事項(例えば、労働時間、休日、賃金の計算方法および支払い方法など)については、労働者に明示する義務があることを定めています。したがって、10人未満の企業であってもこれらの事項は労働者に通知する必要があります。

総じて、就業規則の作成義務の有無は、企業の規模と運営の実情を考慮した結果であり、労働環境の健全な維持と企業の負担のバランスを考慮した措置と言えます。

届出先について

労働基準監督署への届け出について質問です。弊社では本社以外に2拠点の支社があり、それぞれ労働者数が10人を超えています。この場合、それぞれの地域にて別々に届け出をする必要があるのでしょうか?

届出は、就業規則一括届出制度を利用することより、本社の所在する地域の労働基準監督署に他の支社の分もまとめて提出することが可能です。ただし、この制度は本社とそれ以外の支社での就業規則の内容が同じである場合のみに利用することが可能な制度となっているため、支社独自、本社独自のルールがある場合はこの制度を活用することはできません。また、この制度を利用する場合であっても、それぞれの支社における労働者の代表の意見書も併せて提出する必要があります。

10人未満の事業場について

弊社では本社に30人、支社Aに12人、支社Bに8人の労働者がいます。

この場合就業規則を作成して届け出る必要があるのは、本社と支社Aだけでよいのでしょうか?

就業規則の作成と届け出ることが義務化されているのは、事業場毎に労働者が10人以上の場合です。また、10人未満の事業場においては、修行規則の作成および届出は任意となっておりますので、基本的には届け出る必要はないといえるでしょう。

ただし、今後社員数を増やす可能性があれば、他の事業所と同様に作成して置くことをおすすめします。本社や支社Aにはあるのに、支社Bにはないとなると、支社Bで働く方々のモチベーションが下がる可能性もあるかもしれません。

また、支店Bにて従業員とのトラブルになった際に、本社や支社Aと同じ対応をすることができなくなります。例えば、本社や支社Aでは、就業規則にて、降格や減給についてのルールが定められていたとしても、支社Bの労働者にはこのルールは当てはまらないことになります。

厚生労働省のテンプレート

就業規則を作成する際のテンプレートに関してご紹介します。厚生労働省のホームページでは、モデルケースとなる就業規則のテンプレートや、労働者の代表の意見をまとめる為の意見書のテンプレートを公開しています。

詳しくは厚生労働省のサイトをご確認下さい。(2024年2月現在の情報)

厚生労働省サイトの「モデル就業規則・テンプレート」はこちら>

業種別特有の注意点:IT業、小売業、飲食業のケーススタディ

業種別の就業規則作成では、IT業界、小売業、飲食業それぞれの業種特有の課題に注目し、それに合わせた規則を設定することが重要です。IT業界では、技術革新の速さ、プロジェクトベースの仕事、リモートワークの普及に伴う労働時間の管理やセキュリティ、知的財産権の取り扱いが重要なポイントとなるでしょう。

一方、小売業ではシフト制の勤務管理、パートタイムやアルバイト労働者の取り扱い、季節による業務の変動などが特徴的です。

飲食業においては、衛生管理の徹底、労働時間の調整、繁忙期と閑散期の人員配置の調整が必要です。

これらの業種固有の特徴を踏まえた就業規則を策定することにより、企業は法令遵守を保ちながら、労働者の権利を守り、良好な労働環境を提供できます。

また、業種特有のリスクや課題に対処するための明確なガイドラインを提供することで、企業と労働者双方の理解と協力が促進されるでしょう。さらに、就業規則は定期的に見直しを行い、社会の変化、法令の改正、企業の成長や変化に対応することが重要です。

結論として、IT業界、小売業、飲食業の各業種において、業種特有の注意点を考慮した就業規則の策定は、企業の持続的な発展と労働者の満足度の向上に寄与します。これにより、企業は競争力を保ちながら、労働者との良好な関係を築き上げることができるでしょう。

周知しないと効力なし!?

従業員への正しい周知手順

~掲示、共有フォルダ、冊子配布などの周知方法~

就業規則の効力を確保するためには、従業員への適切な周知を行うことが義務付けられています。この周知を怠った場合、就業規則はその効力を持たない可能性がありますので、必ず適切な方法で周知するようにしてください。

ここでいう周知とは、一人ひとりに個別で就業規則を渡し、内容を確認したことを把握すると言うようなことではありません。

周知とは、全社員(パートやアルバイトを含む雇用される全ての人)が見ることができる環境を用意することを言います。

職場内の掲示、社内共有フォルダへのアップロード、冊子の配布などが一般的です。掲示は目に付きやすい場所に就業規則を掲示し、常にアクセス可能にします。

WEBやクラウドによる周知

共有フォルダは、デジタル化された就業規則を社内ネットワークやクラウドシステムに保存し、必ず全従業員(パートやアルバイトも含む)がアクセスできるようにします。

冊子配布による周知

冊子の配布では、新入社員や既存の社員に対して印刷された就業規則を直接配布します。これらの方法を通じて、従業員が就業規則の内容を十分理解し、それに従うことが期待されます。

冊子での配布の場合は配布漏れが起こらないようにしましょう。冊子配布を行う場合は、他の方法と併用することで、「渡し忘れ」や「渡されていないという主張」などのトラブルを防止できるでしょう。

全社員が事業場に出社するケース

全社が必ず出社するような事業場においては、就業規則を紙媒体(現物のコピー)にて特定の場所に保管し、そのもの自体が紛失していないかを定期的にチェックするのが良いでしょう。

特定の社員が出社しないで良いケース

コロナ過にて普及した在宅勤務やテレワークの導入により、会社に出社しない形態での働き方も、珍しくありません。全社員が出社することを義務づけられていないような企業においては、全社員が閲覧することのできるインターネット環境(又はイントラネット環境)等にて、就業規則を公開することで、周知したことにすることができます。

作成プロセスとチェックポイント

就業規則作成の流れと確認すべきポイント

1. 準備フェーズ

- 法律と業界基準の確認: 労働基準法、労働契約法など、関連する法律や業界基準を調査。

- 社内ニーズの分析: 従業員の要望、業務の特性、組織文化を考慮。

2. 草案作成フェーズ

- 主要項目の決定: 労働時間、休暇、給与、安全衛生などの項目を決定。

- 草案の作成: 法律と社内ニーズに基づく初期草案を作成。

3. 労働者代表の意見聴取

- 代表の選出: 過半数以上から構成される労働組合、または過半数の労働者によって選出された代表者を決定。

- 意見の聴取: 草案に対する意見を聴取。意見書の作成。

4. 社内検討フェーズ

- 意見の集約と反映: 労働者代表からの意見を草案に反映。

- 修正と調整: 草案を修正し、全体のバランスを調整。

5. 法的確認フェーズ

- 専門家のレビュー: 法令遵守の要件を見たいしている事を確認。

6. 最終化フェーズ

- 最終案の作成: 修正を経た最終案の作成。

- 承認プロセス: 経営陣以外の方が作成する場合は、 経営陣や管掌役員の承認を得る。

7. 労働基準監督署への届出

- 届出の実施: 届出書類を労働基準監督署に提出。

- 届出の準備: 労働基準監督署への届出書類の準備。

就業規則及び意見書以外にも、賃金規程や育児・介護休業規程などがある場合は合わせて提出する必要がある。全ての必要書類をホッチキスなどで綴る

※詳細は厚生労働省資料ポイント8をご確認下さい

8. 実施と周知フェーズ

- 周知: 全従業員に対して(新しい)就業規則を周知。

チェックポイント

- 法規遵守:すべての項目が現行の労働法に準拠しているか。

- 明確性:規則が簡潔で理解しやすいか。

- 公平性:すべての従業員に対して公平であるか。

- 適用範囲:どの従業員に適用されるかが明確か。

- 柔軟性:変化する労働環境や法規に対応できるか。

- 労働者代表の意見:労働者代表からの意見が適切に反映されているか。

- 労働基準監督署の届出:届出が正しく行われて受理されているか

- 周知読予備確認:周知漏れや更新漏れはないか?

就業規則に関する具体的な判例

秋北バス事件(S43.12.25最大判)

主任以上の職にある者に新たに55歳停年制(一般従業員は50歳)を設ける就業規則の変更によって解雇された従業員Xが、本人の同意のない就業規則の変更には拘束されないから、その解雇は無効であるとして雇用関係の存在確認を求めました。

最高裁は、当該規則条項が合理的なものであるかぎり、個々の労働者が同意しないことを理由として、その適用を拒否することは許されないと判断し、申立てを棄却しました。

(参照:「確かめよう労働条件 裁判例」厚生労働省)

ポイント:就業規則の変更において、労働者全員の合意をとる必要はない。

フジ興産事件(H15.10.10最二小判)

得意先の担当者らの要望に十分応じず、トラブルを発生させたり、上司の指示に対して反抗的態度をとり、上司に対して暴言を吐くなどして職場の秩序を乱したりしたなどとして、直前に修正施行された新就業規則の懲戒条項に基づき懲戒解雇された従業員Xが、就業規則が所定の手続きを経て労基署に届け出られたのは、本件解雇の直前であり、また、新旧両方の就業規則はXの事業場には設置されておらず、内容を知ることもできず、周知もされていない状況だったため、周知されていない就業規則に基づく解雇は違法であるとして、その決定に関与したY社の取締役Y1ら3名に損害賠償を請求しました。

第一審では、懲戒解雇に関する事項は新旧療法の就業規則に記載があり、新就業規則は旧就業規則の内容をより詳細なものにしているだけであるため、従業員Xの主張は受け入れられないとした。

しかし、最高裁にて、懲戒処分には就業規則上の根拠と適用される労働者に周知されていることが必要であるとし、この点を認定しないままの大阪高裁の判断は違法であるとして、破棄差戻しました。

(参照:「参考となる主な裁判例」厚生労働省)

ポイント:

法的に認められた就業規則でも社内での周知ができていないとその効力は無効になる可能性がある。

効果的な就業規則の具体例

就業規則は、企業の「ルールブック」として機能し、従業員と雇用者の双方に明確な指針を提供します。効果的な就業規則は、法律遵守だけでなく、働きやすい職場環境の構築にも寄与します。以下に、具体的な要素を挙げ、それぞれの項目について詳述します。

1. 遵守すべき法律基準の明記

- 労働基準法: 労働時間、休憩、休日、残業、最低賃金などに関する基本的なルール。

- 労働契約法: 雇用契約の条件、変更時の手続きなど。

- 均等法・ハラスメント防止法: 性別、年齢、国籍等による差別禁止、パワハラ、セクハラなどの防止策。

2. 明確な勤務条件の設定

- 勤務時間: 始業・終業時刻、休憩時間、フレックスタイム制度の導入等。

- 残業規定: 残業の申請方法、残業代の計算方法。

- 休日・休暇: 週休日数、年次有給休暇、特別休暇(慶弔休暇等)の規定。

3. 給与体系と賞与

- 給与計算の基準: 基本給、時間外手当、休日手当等。

- 賞与の支給基準: 賞与の支給回数と計算方法、業績に応じた変動の有無。

4. 福利厚生と社員サポート

- 健康保険・厚生年金: 加入条件と手続き。

- 福利厚生の種類: 退職金制度、社員旅行、健康診断、カウンセリングサービス等。

5. 労務管理

- 人事評価システム: 評価の頻度と基準、昇進・昇格の条件。

- 勤怠管理: 出勤・退勤の記録方法、遅刻・早退・欠勤の扱い。

- 従業員の教育・研修: 新入社員研修、キャリアアップ研修、必要な資格取得支援。

6. 職場のルールと文化

- コミュニケーションポリシー: 内部コミュニケーションのガイドライン、情報共有の方法。

- ハラスメント防止策: ハラスメントの定義、相談窓口、対処プロセス。

- 多様性と包摂: 多様性を尊重する文化の推進、インクルージョンに関する試み。

7. 安全と健康

- 職場の安全基準:安全衛生管理体制、緊急時の対応プロトコル。

- 健康管理:ストレスチェック、メンタルヘルス対策、職場環境の改善。

8. 規則の運用と改定

- 規則の周知と遵守:従業員への周知方法、遵守を促す仕組み。

- 定期的な見直し:法改正への対応、職場環境の変化に応じた更新。

9. 紛争解決の手段

- 内部相談窓口:労働関連の問題に対する相談体制。

- 紛争解決プロセス:不満や問題の申し立て方法、中立的な調査プロセス。

10. 退職に関する規定

- 退職の手続き:退職願の提出方法、退職時の手続き。

- 退職後の取り扱い:退職金の支払い、再雇用のポリシー。

まとめ

効果的な就業規則は、法的要件を満たすだけでなく、従業員のモチベーションと職場環境の向上に寄与します。これには、透明性のあるコミュニケーション、公平な労働条件、健康と安全への配慮、そして職場の多様性と包摂が含まれます。定期的な見直しとアップデートにより、就業規則は時代と共に進化し、企業の成長と従業員の満足度向上のための重要なツールとなります。

- お知らせ

社名変更のお知らせ

このたび弊社は2023年8月4日(金)付けで下記のように社名を変更いたしました。

よりよいサービスをご提供できるよう、グループ企業全体で取り組んでまいります。

今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

旧社名:Moffy社会保険労務士法人

新社名:ACCS社会保険労務士法人

※住所、電話番号の変更はございません

- お役立ちコラム

就業規則は適切なタイミングでチェック 法改正に合わせて変更が必要な場合も

2023年4月から、時間外労働における割増賃金率の引き上げや、育児休業取得率の公表など、従業員の労働環境に影響を及ぼす労働法関連の改正が施行されます。この改正にあわせて、企業は就業規則の見直しを進める必要があります。今回は、2023年に施行される二つの法改正と、就業規則の見直しについて解説します。

2023年4月から施行される企業への影響の大きな法改正とは

2023年4月から施行される労働法関連の法改正のうち、企業への影響が大きなものは二つあります。一つは、時間外労働の割増賃金率の引き上げです。

時間外労働の割増賃金率引き上げについて

中小企業では、従業員の月60時間を超える時間外労働の割増賃金率は25%以上ですが、2023年4月からは50%以上に引き上げられます。この割増率は2010年の労働基準法改正から、大企業に適用され、中小企業は猶予されてきましたが、いよいよ猶予措置が終了し、中小企業にも適用されることとなりました。新たに適用となる中小企業においては、就業規則の変更が必要になります。該当条項について、「月60時間を超える時間外労働に関する賃金の割増率は50%とする」といった表記に変更しておきましょう。就業規則を変更しなかった場合でも、法定の基準に引き上げられるので注意が必要です。また、『中小企業』に該当するかどうかは、業種によって条件が異なります。厚生労働省の資料で確認するか、専門家に確認するなどして、適切に運用できる体制を整えていきましょう。

育児休業等の取得状況公表の義務化について

2023年4月に施行される法改正のうち、もう一つ見逃せないのは、育児休業等の取得状況について年1回公表が義務化されることです。こちらは従業員数1,000人超の企業に適用され、『男性の育児休業等の取得率』か『育児休業等と育児目的休暇の取得率』のどちらかを公表することが定められています。この法改正は、従業員の仕事と育児の両立を支援する一連の施策に基づくもので、2022年4月から有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和や、産後パパ育休の創設、育児休業の分割取得などが段階的に進められてきました。育児休業取得状況の公表は、その最後の施策となります

就業規則の変更には届出が必要 従業員への共有や周知も

労働基準法では、常時10人以上の従業員を使用している企業に、就業規則を定めること、その就業規則を所轄の労働基準監督署に届け出ることを義務化しています。さらに、就業規則は「法令や労働協約に反してはならない」と定められており、法改正があれば、その都度、変更する必要があります。変更したら労働基準監督署に届け出なければなりません。

就業規則変更における注意点

手順としては、従業員の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合の意見を、労働組合がない場合は、従業員の過半数を代表する者の意見を聴取し、意見書として提出します。なお、意見の聴取については、必ずしも従業員の合意を得る必要はありません。策定され届出がなされた就業規則は、従業員に周知しなければならないと定められています(労働基準法第106条)。作業場の見やすい場所への掲示、書面での交付、PDFでの配布などの方法で、従業員へ周知することを忘れないようにしましょう。

就業規則は従業員が安心して働き、労使間の無用なトラブルを防ぐためのルールです。法改正は頻繁に行われるため、年に1回はチェックし、適宜変更しておくと安心です。

- お役立ちコラム

切り捨ては違反! 給与計算における端数の扱い方とは

事業者は従業員の労働時間を正確に把握して、その時間分の給与を算出する必要があります。しかし、アルバイトやパートの給与を、15分、5分単位などで小刻みに計算し、それ以下は切り捨てている事業者も少なくありません。端数の切り捨ては賃金の未払いになってしまいます。そこで今回は、労働時間についての正しい考え方や計算方法を確認します。

労働時間は1分単位で計算 端数の切り捨ては労基法違反

賃金は労働の対価として使用者から労働者に支払われるものです。労働基準法第24条では、賃金について、全額支払いの原則を定めており、従業員の労働時間に応じた適正な賃金が“全額”支払われていなければ、労働基準法違反となります。

同法によれば、原則として、労働時間は1分単位で考えるのが適正とされており、1分単位の端数の切り捨ては賃金の未払いになります。たとえば、時給を15分単位で計算していたとして、アルバイトが16時56分にタイムカードを打刻すると、16時46分から16時56分の間は切り捨てることになります。しかし、この間も賃金は発生し、その賃金が支払われていなければ、賃金の未払いになります。連日のように端数の切り捨てが起きているのであれば、未払い賃金の総額は相当な額になることが予想されます。

ガストやジョナサンなどを運営するファミリーレストラン最大手のすかいらーくホールディングスが、パートやアルバイトなどの全クルー約9万人に支払う賃金について、2022年7月以降、これまでの5分単位から1分単位に改めることがニュースになりました。また過去2年間に、切り捨てられていた5分未満の未払い金の合計、約16億円を支払うことも発表されました。

すかいらーくホールディングスは、1分単位で計算する新しい勤怠管理方式を導入したとはいえ、未だに5分や15分単位で労働時間を計算している会社はたくさんあります。たとえ長年同じ方式で計算していて、就業規則に記載されていたとしても、端数の切り捨てによる賃金の未払いは労働基準法違反になることを理解しておきましょう。

時間外労働の計算においては30分未満の切り捨てが可

1日の労働時間の切り捨ては認められていませんが、時間外労働や休日労働、深夜労働の割増賃金については例外的な扱いが認められています。事務処理をわかりやすくするため、その月の総労働時間数に30分未満の端数がある場合には切り捨て、30分以上の端数がある場合には1時間に切り上げて計算してもよいことになっています。つまり、月ごとの端数の切り捨てや切り上げは認められていることになります。たとえば、1カ月の時間外労働が15時間20分であれば、この20分は切り捨てることができます。一方で、1カ月の時間外労働が15時間40分の場合は40分を1時間に切り上げて16時間として割増賃金の算出を行ないます。

ただし、これらの措置は割増賃金に限られており、通常の労働時間は1分単位で計算する必要があります。端数の切り捨てによる賃金の未払いは労働基準法違反となるため、従業員の告発などによって、労働基準監督署から是正のための勧告や指導が入る可能性もあり、悪質な場合は送検されることもあります。労働基準法120条では30万円以下の罰金刑が定められています。さらに、従業員や労働組合から請求を受けた場合はこれまでの未払い分を支払う必要があります。労働者には過去の未払い賃金を請求できる『賃金請求権』という権利があります。この賃金請求権の消滅時効期間がこれまでの2年から5年(当面は3年)に延長されており、これにより訴訟リスクも増えると予想されます。

未払い賃金が発生しないように、1分単位で計算できる勤怠管理システムを導入するなどして、日頃から適切な給与計算を行っていきましょう。

- お役立ちコラム

会社の倒産に伴う従業員への解雇予告と不足日数分の解雇予告手当について

会社が破産すると、その会社は消滅してしまいます。したがって、正社員やパート、アルバイト問わず、すべての従業員が解雇の対象となります。解雇を行う場合は、従業員に対して少なくとも、30日前までに解雇の予告をする必要があります。今回は、会社の倒産に伴う解雇の進め方について説明します。

遅くとも解雇の30日前までに従業員に解雇することを予告

解雇とは、会社側が従業員と締結している労働契約を一方的に解除することです。そして、解雇予告とは解雇を従業員に通知することをいいます。解雇に踏み切る理由はさまざまですが、そのひとつに、事業の継続が難しくなって会社が倒産する場合があります。会社が消滅するわけですから、会社をたたむ手続きと同時に、雇用している従業員に対しては、『解雇予告』を行う必要があります。

会社の倒産は、経営者はもちろん従業員にとっても重大事件です。倒産までに再就職の準備を行う期間を設ける必要があります。そのため労働基準法では、従業員が急に解雇を告げられ、生活に困窮しないよう、『少なくとも30日前に解雇の予告をする』と定めているのです。

たとえば、7月31日付けで解雇する場合には、最低でも7月1日には解雇予告を行わなくてはいけません。解雇予告を行った日は、予告日数である30日には算入しないので注意が必要です。

解雇予告は、口頭で行うことも可能ですが、予告したことを後からでも証明できるように、『解雇通知書』や『解雇予告通知書』の交付をおすすめします。解雇

通知書とは、雇用契約を解除することを記した書類です。解雇日や対象者の名前のほか、従業員の求めに応じて、使用期間や解雇事由なども記載します。

この通知書は、従業員が失業保険の支給を受ける際に、解雇されたことを証明する書類にもなります。解雇予告を行った日から解雇日までの間に用意しましょう。

解雇までの日数が30日未満なら解雇予告手当の支払い義務が発生

もし、解雇予告を行ってから解雇日までの日数が30日に満たない場合、会社側は、従業員に対して不足している日数分の平均賃金(直前3カ月に支払われた賃金総額÷3カ月の総日数)を支払う必要があります。この賃金のことを『解雇予告手当』と呼びます。

たとえば、解雇日の10日前に解雇予告を行った場合は、30日-10日=20日分の解雇予告手当を支払うことになります。万が一、解雇予告を行わず、即日解雇する場合は、30日分以上の解雇予告手当を支払わなくてはなりません。

ただし、会社の財務状況によっては、賃金の未払いが発生しているケースもあるでしょう。もし、未払いの給与と解雇予告手当のどちらかしか支払えないのであれば、解雇予告手当を優先して支払いましょう。

未払いの給与に関しては、『未払賃金立替払制度』があります。いくつかの条件を満たせば、全国の労働基準監督署および独立行政法人労働者健康安全機構が、事業者の代わりに未払い賃金の一部(8割程度)を立て替えてくれます。

ちなみに、財政難や税金の滞納処分を受けての倒産ではなく、火災や地震で事業所が消失したなど、やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となる場合もあるでしょう。その場合は、労働基準監督署長から『解雇予告除外認定』を受けることで、解雇予告をせずに従業員を解雇することが可能となります。

倒産はやむを得ない場合でも、従業員がその後の生活に困らないように、できるだけ真摯な対応をとれるようにしておきましょう。

- お役立ちコラム

『労働条件通知書』の記載内容を理解して 『雇用契約書』との違いを把握しよう

労働基準法第15条第1項では『労働者を採用して雇用する際に企業側は労働条件を明示しなければならない』と規定されています。労働条件は原則的に書面で

交付することになっており、その書面のことを『労働条件通知書』と呼びます。今回は、労働条件通知書について解説します。

労働条件の書かれた通知書はメールやSNSでの公布もOK

労働条件通知書には、アルバイトや正社員を問わず、全ての従業員の労働条件を記載する必要があります。

労働基準法によって書面の交付が定められている項目は、『契約期間』、『就業場所』、『従事する業務』、『始業・終業時刻』、『休憩』、『休日』、『賃金の決定方法』、『賃金の支払時期』、『退職』などに関する事項です。

また期間の定めがある契約を更新する場合には、更新の基準についても記載しなければいけません。さらに、『退職金』、『賞与』、『安全衛生』、『職業訓練』、『災害補償』、『表彰』や『制裁』、『休職』などに関する事項も、企業がなんらかの規定を定めている場合は明示する必要があります。

基本的には、新たに人を雇用する際に、事業主側から従業員に労働条件通知書を渡すことになりますが、書式に決まりはなく、必要事項が記載されていれば、どのような形でも構いません。厚生労働省では、ホームページで労働条件通知書のモデル様式を公開しているので、参考にするとよいでしょう。

また、これまで労働条件通知書は“書面”による交付に限られていましたが、最近では、労働者側が希望した場合に限り、FAXや電子メール、LINEやメッセンジャーなどでの交付も可能になっています。これらを利用する場合は、印刷が可能なPDF形式での送付もおすすめです。なるべく出力して保管するように伝えましょう。

そして、もし従業員側が書面での交付を希望した場合は、書面を渡す必要がありますので、あらかじめ確認しておくとよいでしょう。

雇用契約書は2部作成して保管労働条件通知書を兼ねることも

雇用契約を結ぶ際に渡す労働条件通知書と同様に、労使間で交わす書面として、労働条件通知書のほかに、『雇用契約書』があります。雇用契約書は、事業者と従業員の両者が捺印・署名をする必要があります。基本的には2部作成し、1部は会社が、もう1部は従業員が保管します。

雇用契約書は、労働条件通知書と別々に作成することもできますが、労基法で定められている労働条件を記載すれば、労働条件通知書の役割を兼ねることもできます。実務上は両者を兼ねた『労働条件通知書兼雇用契約書』を作成することがほとんどです。これにより、事務的な労力を減らすことが可能です。

また、書面があることは、労使間の思い違いを防ぐことにもつながります。たとえば、従業員側から入社後に「こんな労働条件は聞いていない」といわれたとしても、捺印・署名がある労働条件通知書兼雇用契約書があれば、会社側も反論することができます。

これらの契約は、電子署名や電子印鑑などを使って交わすことも可能です。書類の電子化は業務・管理の効率化や、プライバシー保護の観点で、メリットがあります。電子署名・電子印鑑は郵送でやりとりする必要もないため、リモートワーク環境にも対応しやすく、導入する企業が増えています。さまざまな電子契約システムやサービスもリリースされているので、活用するのも一つの手です。

自社の労働条件通知書や雇用契約書を見直し、現状に即した適切な作成と保管方法を考えていきましょう。

- お役立ちコラム

リスクを減らすために理解しておきたい 労働契約終了の種類と守るべきルール

労働契約の終了には、従業員が退職を申し出る以外にも、解雇や定年退職、契約期間の満了など、いくつかの理由があります。会社を辞める理由は人それぞれですが、その種類ごとにルールが定められており、適用される法律も異なります。労使間のトラブルを防ぎ、円満な労働契約終了を迎えるためにも、ルールを把握しておきましょう。

さまざまな退職の形と退職させるときのルール

従業員が会社を辞める退職には、定年、死亡、雇止め、辞職、合意解約など様々な種類があります。ここでは、従業員が一方的に労働契約の解約を意思表示する『辞職』と、会社側の承諾を待って労働契約を解約する『合意解約』の2種類について整理します。

辞職の場合は、従業員が意思表示をしてから、原則として2週間後に労働契約が解約されます。このとき、使用者の承諾は必要なく、使用者に辞める意思が伝わった時点で、従業員は辞職を撤回できません。対して合意解約は、使用者が従業員の退職を承諾してはじめて解約が成立します。また、使用者が承諾するまで、退職を申し出た側は撤回することも可能です。

従業員が辞職を申し出るときは『退職届』、合意解約を申し出るときは『退職願』を提出するのが一般的ですが、近年は区別が曖昧になっており、従業員側も認識していないことが多いです。

辞職も合意解約も、期間の定めのない労働契約であれば、従業員はいつでも申し出ることができますが、期間の定めのある有期労働契約の場合は、原則的に契約期間の途中では労働者は退職することができません。ただし、やむを得ない事情がある場合には退職することが可能であり、このやむを得ない事由については、個別のケースごとに判断されます。

また、使用者側も有期労働契約の期間中は労働者を解雇できません。期間の満了によって自動的に労働契約は解約されることになりますが、3回以上契約を更新している従業員や、1年以上勤務している従業員には、少なくとも30日前までに契約終了を予告する必要があります。

雇止めが認められるのは合理的な理由がある場合のみ

さらに、何度も契約を更新しているなど、有期労働契約であっても実質的に無期雇用契約と変わらない場合は、『期間満了による契約の終了(雇止め)』が認められず、同一の条件で引き続き有期労働契約を更新しなくてはいけません。雇止めが認められるのは、合理的な理由があり、社会通念上相当と認められる場合に限ります。

また、従業員に合意なく、事業者の一方的な意思表示によって労働契約を解除する『解雇』も、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合は解雇できません。勤務態度に問題があったり、業務命令に従わなかったりするなど、従業員に落ち度がある場合も同様です。すぐに解雇が認められるというものではなく、その内容や会社側が受けた被害の大きさ、故意であったかどうかなど、さまざまな事業が考慮されます。

そして、合理的な理由がある場合でも、30日前に従業員に解雇の予告を行なう必要があります。

一方で、従業員に落ち度がなくても、業績不振などで人員を削減するために行うのが『整理解雇』です。整理解雇は、人員削減の必要性や合理性、解雇回避の努力、手続きの妥当性などを踏まえて、有効かどうかが判断されます。

このほかに、従業員が一定の年齢に達したことによる定年退職など、就業規則に定められた事由による退職があります。退職にはさまざまな種類があることを理解し、従業員の生活や立場も考慮しながら、ルールに準じて手続きを進めましょう。

無料相談の

ご予約・お問い合わせ